Sant' Angelo in Valdemone e poi di Brolo

Delle chiese e di ciò che resta degli antichi conventi della "Piccola Palermo"

Tra vecchi mulini e noccioleti

Un personaggio autentico come gli antichi mestieri di Michele Pelide

Gastronomia dolciaria - aspetti mitologici

I percorsi dello sviluppo: dal d.o.c.del salume all'artigianato

Cenni storici sull'economia santangiolese

Salame S. Angelo: un gusto inimitabile

Sant' Angelo in Valdemone e poi

di Brolo

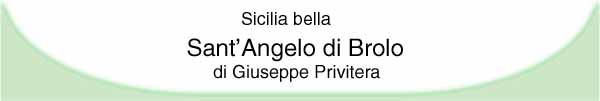

Dopo aver attraversato la parte più alta

della catena montuosa dei Nebrodi con i 1480 metri di Porta d'Inverno, si

comincia a scendere attraverso il verde dei noccioleti; la strada si

trasforma sempre più in un serpentone che scavalca ruscelli, aggira

insenature dalla vegetazione rigogliosa. Giunti a S. Angelo non sai bene

qual'è il centro; il paese è sdraiato e allungato su un costone collinare a

350 metri d'altezza che recinta la valle verso mezzogiorno e lascia aperto

solo un varco dove le acque del torrente S. Angelo corrono fino al mare al

centro del golfo compreso tra i promontori di Calavà e Capo d'Orlando.

Sicuramente, per chi ha più fretta, è facile raggiungere il

Veduta del centro abitato

paese attraverso

la A20 (svincolo di Brolo) e poi imboccare la SS 113 bivio di Gliaca per

nove Km di strada provinciale. Vaghe tracce di insediamenti umani dal

paleolitico al periodo greco (ricerche archeologiche non sono state mai

compiute) spingono al passato remoto il problema delle origini, ma

certamente è con i Bizantini e poi con gli Arabi che il territorio entra

nella storia. La toponomastica, l'antica tradizione della lavorazione della

seta e molti altri elementi testimoniano la dominanza delle culture

greco-orientale e musulmana. Le prime strutture dell'abitato certamente

risalgono al secolo XI, cioè al tempo in cui i Normanni di Ruggero

d'Altavilla tolsero l'intera valle al dominio saraceno. Così scrive Achille

Caldarera nel suo breve cenno storico sul paese pubblicato nel 1960: 1n

proposito la persistente tradizione popolare afferma che nella grande

battaglia finale svoltasi verso l'anno 1070 tra l'altipiano di Altavilla e

la sottostante valle

Dopo aver attraversato la parte più alta

della catena montuosa dei Nebrodi con i 1480 metri di Porta d'Inverno, si

comincia a scendere attraverso il verde dei noccioleti; la strada si

trasforma sempre più in un serpentone che scavalca ruscelli, aggira

insenature dalla vegetazione rigogliosa. Giunti a S. Angelo non sai bene

qual'è il centro; il paese è sdraiato e allungato su un costone collinare a

350 metri d'altezza che recinta la valle verso mezzogiorno e lascia aperto

solo un varco dove le acque del torrente S. Angelo corrono fino al mare al

centro del golfo compreso tra i promontori di Calavà e Capo d'Orlando.

Sicuramente, per chi ha più fretta, è facile raggiungere il

Veduta del centro abitato

paese attraverso

la A20 (svincolo di Brolo) e poi imboccare la SS 113 bivio di Gliaca per

nove Km di strada provinciale. Vaghe tracce di insediamenti umani dal

paleolitico al periodo greco (ricerche archeologiche non sono state mai

compiute) spingono al passato remoto il problema delle origini, ma

certamente è con i Bizantini e poi con gli Arabi che il territorio entra

nella storia. La toponomastica, l'antica tradizione della lavorazione della

seta e molti altri elementi testimoniano la dominanza delle culture

greco-orientale e musulmana. Le prime strutture dell'abitato certamente

risalgono al secolo XI, cioè al tempo in cui i Normanni di Ruggero

d'Altavilla tolsero l'intera valle al dominio saraceno. Così scrive Achille

Caldarera nel suo breve cenno storico sul paese pubblicato nel 1960: 1n

proposito la persistente tradizione popolare afferma che nella grande

battaglia finale svoltasi verso l'anno 1070 tra l'altipiano di Altavilla e

la sottostante valle  delle Tre Fontane, battaglia che dopo una intera

giornata di accanito combattimento era rimasta verso il tramonto ancora

indecisa, l'anzidetto Conte invocò dell'Altissimo la grazia di poter

ottenere l'esito desiderato prima di farsi notte. L'invocazione fu tosto

esaudita perché il sole sembrò fermarsi alquanto sul limite dell'orizzonte,

mentre circonfusa di grande splendore apparve l'immagine bellissima di

S. Michele

Atrio della Chiesa di S. Francesco

Arcangelo, auspice della vittoria normanna che venne di lì a poco

raggiunta in pieno. A sacro ricordo del prodigioso avvenimento fu costruita

sul posto della soprannaturale Apparizione del Celeste Guerriero, una edicoletta che, mercè vari restauri, permane ancora. Detti avvenìmenti, oltre

che nelle relative opere trovarono conferma anche nelle notizie storiche al

riguardo, le quali asseriscono che il Conte Ruggero, in segno di

riconoscenza verso l'Arcangelo per la vittoria riportata sui Saraceni, i

quali furono sbaragliati ed espulsi, fece edificare poco più in là, in

posizione dominante e più salda, un grandioso Convento con annessa Chiesa,

dedicato a S. Michele Arcangelo, affidandolo ai Monaci Brasiliani ivi

convocati. Lo stesso Ruggero dispose inoltre che i superstiti nativi degli

antichissimi Casali o borghi già esistiti in punti dìversi della predetta

valle, (cioè i casali Greci di Lisi con, l'attuale contrada Lisicò posta di

rimpetto al paese, e quelli di Anzan e Tondoncomori) distrutti durante

l'invasione musulmana, si riunissero in un nuovo unico centro il quale andò

man mano formandosi più giù del Convento e precisamente nel posto dove

scaturirono varie sorgive di acqua potabile, ed al quale centro è stato,dato

il nome di S. Angelo, in omaggio al Principe delle Celesti Milizie che, con

la dedica del predetto Convento, venne invocato quale patrono del luogo.

L'aggiunta "Di Brolo" è un'arbitraria modifica delle indicazioni: sopra

Brolo, applicata tacitamente e privatamente come punto di riferimento sulla

spiaggia, allorquando, in mancanza di strade, il mare costituiva la

principale via di comunicazione. Detto

delle Tre Fontane, battaglia che dopo una intera

giornata di accanito combattimento era rimasta verso il tramonto ancora

indecisa, l'anzidetto Conte invocò dell'Altissimo la grazia di poter

ottenere l'esito desiderato prima di farsi notte. L'invocazione fu tosto

esaudita perché il sole sembrò fermarsi alquanto sul limite dell'orizzonte,

mentre circonfusa di grande splendore apparve l'immagine bellissima di

S. Michele

Atrio della Chiesa di S. Francesco

Arcangelo, auspice della vittoria normanna che venne di lì a poco

raggiunta in pieno. A sacro ricordo del prodigioso avvenimento fu costruita

sul posto della soprannaturale Apparizione del Celeste Guerriero, una edicoletta che, mercè vari restauri, permane ancora. Detti avvenìmenti, oltre

che nelle relative opere trovarono conferma anche nelle notizie storiche al

riguardo, le quali asseriscono che il Conte Ruggero, in segno di

riconoscenza verso l'Arcangelo per la vittoria riportata sui Saraceni, i

quali furono sbaragliati ed espulsi, fece edificare poco più in là, in

posizione dominante e più salda, un grandioso Convento con annessa Chiesa,

dedicato a S. Michele Arcangelo, affidandolo ai Monaci Brasiliani ivi

convocati. Lo stesso Ruggero dispose inoltre che i superstiti nativi degli

antichissimi Casali o borghi già esistiti in punti dìversi della predetta

valle, (cioè i casali Greci di Lisi con, l'attuale contrada Lisicò posta di

rimpetto al paese, e quelli di Anzan e Tondoncomori) distrutti durante

l'invasione musulmana, si riunissero in un nuovo unico centro il quale andò

man mano formandosi più giù del Convento e precisamente nel posto dove

scaturirono varie sorgive di acqua potabile, ed al quale centro è stato,dato

il nome di S. Angelo, in omaggio al Principe delle Celesti Milizie che, con

la dedica del predetto Convento, venne invocato quale patrono del luogo.

L'aggiunta "Di Brolo" è un'arbitraria modifica delle indicazioni: sopra

Brolo, applicata tacitamente e privatamente come punto di riferimento sulla

spiaggia, allorquando, in mancanza di strade, il mare costituiva la

principale via di comunicazione. Detto

nuovo paese, coi territori già

appartenuti ai Casali precitati, fu assegnato dal vittorioso Conte, in feudo

al menzionato Convento, il cui primo Abate a nome Erasmo, eletto nel 1084,

divenne pertanto il signore feudale del luogo. Simile investitura

confermata, ai successivi Abati da parte dei Sovrani che ebbero in seguito

il dominio della Sicilia, ebbe termine dopo la caduta del Feudalesimo, il

quale venne definitivamente abolito in Sicilia con un Regio Decreto emanato

in data I Dicembre 1816. L'abate fu quindi il primo e l'unico signore

feudale della Terra di S. Angelo; la nobiltà che ne improntò la storia nei

secoli successivi fu legata all'Abbazia ed amministrò o godette in "gabella"

le térre di essa come del contiguo feudo di S. Papino, in potere della mensà

vescovile di Patti. Tra questi mobili si distinsero gli Angotta e gli Amato

di origine spagnola.

nuovo paese, coi territori già

appartenuti ai Casali precitati, fu assegnato dal vittorioso Conte, in feudo

al menzionato Convento, il cui primo Abate a nome Erasmo, eletto nel 1084,

divenne pertanto il signore feudale del luogo. Simile investitura

confermata, ai successivi Abati da parte dei Sovrani che ebbero in seguito

il dominio della Sicilia, ebbe termine dopo la caduta del Feudalesimo, il

quale venne definitivamente abolito in Sicilia con un Regio Decreto emanato

in data I Dicembre 1816. L'abate fu quindi il primo e l'unico signore

feudale della Terra di S. Angelo; la nobiltà che ne improntò la storia nei

secoli successivi fu legata all'Abbazia ed amministrò o godette in "gabella"

le térre di essa come del contiguo feudo di S. Papino, in potere della mensà

vescovile di Patti. Tra questi mobili si distinsero gli Angotta e gli Amato

di origine spagnola.

Interno sacrestia CHiesa Madre

Delle chiese e di ciò che resta degli antichi conventi della "Piccola Palermo"

La ricchezza dei beni artistici santangiolesi doveva

essere tale da rendere meritato il suo appellativo di "Píccola Palermo"; il

tempo e l'incuria molto hanno distrutto, tuttavia molto c'è ancora da fare

ed a questo proposito ci appare rilevante l'impegno dell'Amministrazione per

la valorizzazione dei beni culturali, attraverso la realizzazione di un

centro adibito a sala congressi e sala mostre, con annessi uffici, nei

locali dell'ex Asilo "Teresa Basile" e l'orientamento di allocare un museo

nell'edificio annesso al chiostro della Chiesa dei Minori Osservanti ed un

altro Centro culturale nella Torre Normanna di Piano Croce, a sottolineare

la vocazione turistica e culturale del paese. Chiesa parrocchiale dei SS.

Filippo e Giacomo. Situata all'estrema pendice del borgo cinquecentesco

(oggi periferia,

Chiesa Madre

ma un tempo unica via d'ingresso dalla valle dell'abitato),

la chiesa offre la più bella facciata barocca del paese con tre ricchi

portali in pietra bianca decorata, fiancheggiati sulla destra da una solida

torre campanaria del 1650 diroccata nella parte alta della copertura. A

croce latina e divisa in tre proporzionate navate con archi poggiate su

colonne dai pregevoli capitelli, la chiesa conservava un ricco corredo

d'opere d'arte, di cui l'aveva dotata la famiglia degli Amato, una delle più

potenti del paese, che qui avevano edificato la loro cappella di famiglia

che ancora si può ammirare nella navata destra nell'insieme dei suoi fregi e

lapidi. In essa è ospitato il gruppo marmoreo dell'Annunciazione del sec. XVI,di scuola gaginesca. Oggi la chiesa è chiusa al culto

perché pericolante

e le numerose opere d'arte sono state cautelativamente trasferite in altre

strutture ecclesiastiche, dove sono

La ricchezza dei beni artistici santangiolesi doveva

essere tale da rendere meritato il suo appellativo di "Píccola Palermo"; il

tempo e l'incuria molto hanno distrutto, tuttavia molto c'è ancora da fare

ed a questo proposito ci appare rilevante l'impegno dell'Amministrazione per

la valorizzazione dei beni culturali, attraverso la realizzazione di un

centro adibito a sala congressi e sala mostre, con annessi uffici, nei

locali dell'ex Asilo "Teresa Basile" e l'orientamento di allocare un museo

nell'edificio annesso al chiostro della Chiesa dei Minori Osservanti ed un

altro Centro culturale nella Torre Normanna di Piano Croce, a sottolineare

la vocazione turistica e culturale del paese. Chiesa parrocchiale dei SS.

Filippo e Giacomo. Situata all'estrema pendice del borgo cinquecentesco

(oggi periferia,

Chiesa Madre

ma un tempo unica via d'ingresso dalla valle dell'abitato),

la chiesa offre la più bella facciata barocca del paese con tre ricchi

portali in pietra bianca decorata, fiancheggiati sulla destra da una solida

torre campanaria del 1650 diroccata nella parte alta della copertura. A

croce latina e divisa in tre proporzionate navate con archi poggiate su

colonne dai pregevoli capitelli, la chiesa conservava un ricco corredo

d'opere d'arte, di cui l'aveva dotata la famiglia degli Amato, una delle più

potenti del paese, che qui avevano edificato la loro cappella di famiglia

che ancora si può ammirare nella navata destra nell'insieme dei suoi fregi e

lapidi. In essa è ospitato il gruppo marmoreo dell'Annunciazione del sec. XVI,di scuola gaginesca. Oggi la chiesa è chiusa al culto

perché pericolante

e le numerose opere d'arte sono state cautelativamente trasferite in altre

strutture ecclesiastiche, dove sono attualmente visibili. La settecentesca

statua lignea di S. Michele Arcangelo (patrono del paese) è stata trasferita

nella chiesa Madre, mentre il gruppo ligneo del sec. XVIII della Madonna del

Carmíne e S. Simeone ed una tela cinquecentesca che ha come soggetto la

Pentecoste si trovano nella piccola e armoniosa chiesa di S. Domeníco. Resta

da ammirare all'interno, un affresco cinquecentesco di S. Stefano e il

notevole organo settecentesco opera di Annibale Lo Bianco. La chiesa è stata

già restaurata nel 1935 con l'eliminazíone degli altari laterali e delle

relative tele. Come scrive Achille Caldarera nella sua piccola monografia

sul paese pubblicata nel 1960: "Nell'occasione di tali lavori venne ivi

interno Chiesa Madre

rimossa la copertura di un loculo che trovavasi nel pavimento della Cappella

della Madonna del Carmine, in fondo alla navata destra, dove giaceva il

corpo della nobile santangiolese Rosa De Martines dei baroni di S. Giorgio,

morta in odore di santità, verso il sec. XVI-XVII. Sebbene detto corpo sia

stato trovato intatto alla prima ricognizione e poi disfattosi a contatto

dell'aria, venne, con imperdonabile trascuratezza, dopo l'asportazione di

numerosi pezzetti della relativa veste e delle sottovesti di seta, a scopo

di reliquie, murato sotto i nuovo impianto, o, come anche dicesi, gettato

nell'Ossario del cimitero". Chiesa Madre

(S. Maria) Nella piazzetta di S. Maria, al centro del paese, è 12 Chiesa

Madre, originariamente di stile quattrocentesca ma il cui prospetto è stato

rifatto nel XVII sec., con un interessante portale intagliato ed un

campanile cinquecentesco. Il suo interno è stato ricostruito nel 1530 su tre

navate poggianti su dei pilastri in pietra con un'ampia cupola. Dell'antica

chiesa è rimasta, nella navata destra, sotto il campanile, una cappella con

volta a crociera. Nell'abside sopra l'altare maggiore una bella statua

marmorea cinquecentesca della Madonna col Bambino. Negli altari centrali, a

destra, una bella statua di S. Míchele Arcangelo, patrono del luogo (festa il

25 settembre) e a sinistra, dietro una argentea custodia del Sacramento, una

grande tela di buona fattura, con un gruppo di Santi proveniente dall'ex

Monastero delle Clarisse. Lungo le pareti laterali sarcofaghi marmorei

seicenteschi degli Angotta-Amato e Natoli; nella prima cappella a destra una

bella statua gaginiana di S. Maria del Lume. Molte le opere d'arte di buona

fattura provenienti da altre chiese (alcune delle quali poste in sacrestia)

di cui una Madonna di scuola caravaggesca (?), e una tela attribuita a Guido

Reni, oltre ad opere di Joseph La Greca Monti e del Tommasi. Sul lato

sinistro del magnifico Altare Maggiore esiste una botola,

attualmente visibili. La settecentesca

statua lignea di S. Michele Arcangelo (patrono del paese) è stata trasferita

nella chiesa Madre, mentre il gruppo ligneo del sec. XVIII della Madonna del

Carmíne e S. Simeone ed una tela cinquecentesca che ha come soggetto la

Pentecoste si trovano nella piccola e armoniosa chiesa di S. Domeníco. Resta

da ammirare all'interno, un affresco cinquecentesco di S. Stefano e il

notevole organo settecentesco opera di Annibale Lo Bianco. La chiesa è stata

già restaurata nel 1935 con l'eliminazíone degli altari laterali e delle

relative tele. Come scrive Achille Caldarera nella sua piccola monografia

sul paese pubblicata nel 1960: "Nell'occasione di tali lavori venne ivi

interno Chiesa Madre

rimossa la copertura di un loculo che trovavasi nel pavimento della Cappella

della Madonna del Carmine, in fondo alla navata destra, dove giaceva il

corpo della nobile santangiolese Rosa De Martines dei baroni di S. Giorgio,

morta in odore di santità, verso il sec. XVI-XVII. Sebbene detto corpo sia

stato trovato intatto alla prima ricognizione e poi disfattosi a contatto

dell'aria, venne, con imperdonabile trascuratezza, dopo l'asportazione di

numerosi pezzetti della relativa veste e delle sottovesti di seta, a scopo

di reliquie, murato sotto i nuovo impianto, o, come anche dicesi, gettato

nell'Ossario del cimitero". Chiesa Madre

(S. Maria) Nella piazzetta di S. Maria, al centro del paese, è 12 Chiesa

Madre, originariamente di stile quattrocentesca ma il cui prospetto è stato

rifatto nel XVII sec., con un interessante portale intagliato ed un

campanile cinquecentesco. Il suo interno è stato ricostruito nel 1530 su tre

navate poggianti su dei pilastri in pietra con un'ampia cupola. Dell'antica

chiesa è rimasta, nella navata destra, sotto il campanile, una cappella con

volta a crociera. Nell'abside sopra l'altare maggiore una bella statua

marmorea cinquecentesca della Madonna col Bambino. Negli altari centrali, a

destra, una bella statua di S. Míchele Arcangelo, patrono del luogo (festa il

25 settembre) e a sinistra, dietro una argentea custodia del Sacramento, una

grande tela di buona fattura, con un gruppo di Santi proveniente dall'ex

Monastero delle Clarisse. Lungo le pareti laterali sarcofaghi marmorei

seicenteschi degli Angotta-Amato e Natoli; nella prima cappella a destra una

bella statua gaginiana di S. Maria del Lume. Molte le opere d'arte di buona

fattura provenienti da altre chiese (alcune delle quali poste in sacrestia)

di cui una Madonna di scuola caravaggesca (?), e una tela attribuita a Guido

Reni, oltre ad opere di Joseph La Greca Monti e del Tommasi. Sul lato

sinistro del magnifico Altare Maggiore esiste una botola,

attraverso la

quale si scende in un considerevole vano rettangolare, adibito una volta a

sepoltura dei Sacerdoti, mentre ora serve per custodire gli arredi sacri ed

altri oggetti di valore. In questo "Tesoro", si trovano custoditi, in due

ampie casse di castagno, numerosi antichi paramenti sacri che appartenevano

alle quattro parrocchie ed anche alla chiesa conventuale di S. Michele

Arcangelo, di cui alcuni provenienti da quest'ultima Chiesa, di grandissimo

valore artistico. Tra di essi spiccano maggiormente: una pianeta di seta

bianca abbellita da ricchi ornamenti di corallo e di ricami in argento; una

cappa di spessa seta violacea intessuta con fili d'argento e cosparsa di

fregi dorati; una tovaglia antica contornata da ricco merletto a rete

lavorato in oro ed altra

Facciata della Chiesa Madre

pianeta di seta violacea con molte decorazioni e

ricami in oro, adoperata nelle grandi solennità. In una di tali casse erano

conservati: un bellissimo calice d'argento con la relativa coppa dorata,

ornato da bei fregi e simboli; un preziosissimo ostensorio d'oro adorno di

gemme, e altri d'argento squisitamente lavorati, e vari incensieri. Sotto il

transetto si apre un arco a sesto acuto (comunemente detto "cappelluni") che

consente il collegamento tra la via Principessa di Piemonte e la via Vittorio Emanuele. Da qui, si scende lungo le vecchie vie e i vicoli

suggestivi, tra case con anditi ("u bagghiu") e giardini che odorano

d'antico che costituiscono l'habitat del vecchio paese. La Chiesa di

S. Francesco d'Assisi La Chiesa ex conventuale francescana dedicata a

S. Maria degli Angeli, detta comunemente di S. Francesco annessa al relativo

Convento, ora in rovina, è situata su d'un poggio verso il lato sud

orientale del centro abitato. Vi si entra dall'antistante piazza, attraverso

attraverso la

quale si scende in un considerevole vano rettangolare, adibito una volta a

sepoltura dei Sacerdoti, mentre ora serve per custodire gli arredi sacri ed

altri oggetti di valore. In questo "Tesoro", si trovano custoditi, in due

ampie casse di castagno, numerosi antichi paramenti sacri che appartenevano

alle quattro parrocchie ed anche alla chiesa conventuale di S. Michele

Arcangelo, di cui alcuni provenienti da quest'ultima Chiesa, di grandissimo

valore artistico. Tra di essi spiccano maggiormente: una pianeta di seta

bianca abbellita da ricchi ornamenti di corallo e di ricami in argento; una

cappa di spessa seta violacea intessuta con fili d'argento e cosparsa di

fregi dorati; una tovaglia antica contornata da ricco merletto a rete

lavorato in oro ed altra

Facciata della Chiesa Madre

pianeta di seta violacea con molte decorazioni e

ricami in oro, adoperata nelle grandi solennità. In una di tali casse erano

conservati: un bellissimo calice d'argento con la relativa coppa dorata,

ornato da bei fregi e simboli; un preziosissimo ostensorio d'oro adorno di

gemme, e altri d'argento squisitamente lavorati, e vari incensieri. Sotto il

transetto si apre un arco a sesto acuto (comunemente detto "cappelluni") che

consente il collegamento tra la via Principessa di Piemonte e la via Vittorio Emanuele. Da qui, si scende lungo le vecchie vie e i vicoli

suggestivi, tra case con anditi ("u bagghiu") e giardini che odorano

d'antico che costituiscono l'habitat del vecchio paese. La Chiesa di

S. Francesco d'Assisi La Chiesa ex conventuale francescana dedicata a

S. Maria degli Angeli, detta comunemente di S. Francesco annessa al relativo

Convento, ora in rovina, è situata su d'un poggio verso il lato sud

orientale del centro abitato. Vi si entra dall'antistante piazza, attraverso

un piccolo portico formato da colonne monolitiche di pietra comune, sulle

quali poggia una sopraelevazione mal ricostruita anni fa, dove un tempo accedevasi dalla parte del Convento e dove avevano sede il Coro e l'organo

che ormai non esistono più. In essa spicca dietro l'Altare Maggiore, in

fondo all'unica grande navata di cui la chiesa è costituita, un antico

quadro ad olio su tela, di vaste dimensioni, contornato da una sfarzosa

cornice di legno dorato a grande rilievo, raffigurante la Madonna col

Bambino, tra Angeli e Santi. In prossimità dell'Altare Maggiore, poggiati

alle pareti laterali, quattro ricchi sarcofaghi in marmo contenenti i resti

dei marchesi Michele e Lucrezia Angotta. Nella prima cappella laterale

sinistra, si venera una Miracolosa magnifica Statua del SS. Crocefisso,

scolpita in legno nel 1644 dall'artista frate

Innocenzo da Petralia Soprana.

Essa viene portata processionalmente per le vie del centro il

Portale della Chiesa di S. Francesco di Paolo

tre maggio e

in casi eccezionali e rari, viene anche condotta, dopo un triduo di

preghiere, in processione a scopo propiziatorio. Sulla destra della chiesa,

quel che resta del Convento con le residue colonne del chiostro incorporate

in altri fabbricati cadenti. Ex Convento di S.

Michele Arcangelo E' una metafora significativa (applicabile a gran parte

dei beni culturali siciliani) che il grande Convento di S. Michele Arcangelo

(occupava una superficie di 3000 mq.) fatto costruire alla fine del sec. XI

dal Conte Ruggero d'Altavilla, sia divenuto dal 1879 il cimitero del paese.

Di questo luogo dove si esercitava il potere sia spirituale che temporale

(il suo abate, direttamente dipendente dall'archimandrita di Messina,

amministrava enormi feudi ed esercitava sulla popolazione il potere baronale

e di controllo della vita civile attraverso l'elezione dei Capitano, di uno

dei giurati, del giudice, del

un piccolo portico formato da colonne monolitiche di pietra comune, sulle

quali poggia una sopraelevazione mal ricostruita anni fa, dove un tempo accedevasi dalla parte del Convento e dove avevano sede il Coro e l'organo

che ormai non esistono più. In essa spicca dietro l'Altare Maggiore, in

fondo all'unica grande navata di cui la chiesa è costituita, un antico

quadro ad olio su tela, di vaste dimensioni, contornato da una sfarzosa

cornice di legno dorato a grande rilievo, raffigurante la Madonna col

Bambino, tra Angeli e Santi. In prossimità dell'Altare Maggiore, poggiati

alle pareti laterali, quattro ricchi sarcofaghi in marmo contenenti i resti

dei marchesi Michele e Lucrezia Angotta. Nella prima cappella laterale

sinistra, si venera una Miracolosa magnifica Statua del SS. Crocefisso,

scolpita in legno nel 1644 dall'artista frate

Innocenzo da Petralia Soprana.

Essa viene portata processionalmente per le vie del centro il

Portale della Chiesa di S. Francesco di Paolo

tre maggio e

in casi eccezionali e rari, viene anche condotta, dopo un triduo di

preghiere, in processione a scopo propiziatorio. Sulla destra della chiesa,

quel che resta del Convento con le residue colonne del chiostro incorporate

in altri fabbricati cadenti. Ex Convento di S.

Michele Arcangelo E' una metafora significativa (applicabile a gran parte

dei beni culturali siciliani) che il grande Convento di S. Michele Arcangelo

(occupava una superficie di 3000 mq.) fatto costruire alla fine del sec. XI

dal Conte Ruggero d'Altavilla, sia divenuto dal 1879 il cimitero del paese.

Di questo luogo dove si esercitava il potere sia spirituale che temporale

(il suo abate, direttamente dipendente dall'archimandrita di Messina,

amministrava enormi feudi ed esercitava sulla popolazione il potere baronale

e di controllo della vita civile attraverso l'elezione dei Capitano, di uno

dei giurati, del giudice, del

maestro Notaro e del Balio) non resta che il

campanile con le sue due maggiori campane e rivestito di antiche maioliche

policrome e parti del chiostro in cui è inglobata la parte più antica del

cimitero e l'ossario. La storia di questo luogo e la storia del paese sono

state a lungo intercalate. L'originaria costruzione era stata del tutto

demolita dal violentissimo terremoto del 1450, ma successivamente

ricostruita ed ampliata tanto da essere annoverata tra le più importanti

strutture conventuali della Sicilia. Citiamo un passo di Vito Amico

(Dizionario Topografico sui Comuni di Sicilia) del 1757: "Stendesi sopra il

paese una pianura dove merita

Torre Medioevale di Piano Croce

attenzione il famoso ed antico Monastero di S. Michele Arcangelo, sotto gli istituti di S. Basilio, ammirabile per la

struttura, le doti, i privilegi, la suppellettile, dove ammirasi una

magnifica statua di S. Michele ed altri preziosi ornamenti". Altri autori

come Pini e De Ciocchis, ricordano la sua importanza storico-religiosa e ne

descrivono le decorazioni interne «profuse in maniera regale specialmente

nell'appartamento dell'Abate, dove le volte splendevano di superbi ornamenti

in oro zecchino. Invece, dopo la sua chiusura, per effetto delle note leggi

del 1866 e 1867, quantunque affidato a due curatori dei luogo, i quali

evidentemente non se ne curarono affatto, venne lasciato in tale abbandono

per quanto, dopo i

maestro Notaro e del Balio) non resta che il

campanile con le sue due maggiori campane e rivestito di antiche maioliche

policrome e parti del chiostro in cui è inglobata la parte più antica del

cimitero e l'ossario. La storia di questo luogo e la storia del paese sono

state a lungo intercalate. L'originaria costruzione era stata del tutto

demolita dal violentissimo terremoto del 1450, ma successivamente

ricostruita ed ampliata tanto da essere annoverata tra le più importanti

strutture conventuali della Sicilia. Citiamo un passo di Vito Amico

(Dizionario Topografico sui Comuni di Sicilia) del 1757: "Stendesi sopra il

paese una pianura dove merita

Torre Medioevale di Piano Croce

attenzione il famoso ed antico Monastero di S. Michele Arcangelo, sotto gli istituti di S. Basilio, ammirabile per la

struttura, le doti, i privilegi, la suppellettile, dove ammirasi una

magnifica statua di S. Michele ed altri preziosi ornamenti". Altri autori

come Pini e De Ciocchis, ricordano la sua importanza storico-religiosa e ne

descrivono le decorazioni interne «profuse in maniera regale specialmente

nell'appartamento dell'Abate, dove le volte splendevano di superbi ornamenti

in oro zecchino. Invece, dopo la sua chiusura, per effetto delle note leggi

del 1866 e 1867, quantunque affidato a due curatori dei luogo, i quali

evidentemente non se ne curarono affatto, venne lasciato in tale abbandono

per quanto, dopo i

non pochi trafugamenti avvenuti di molteplici oggetti, la

ragazzaglia potè impunemente fare scempio di ciò ch'eravi rimasto, compresi

gl'innumerevoli e preziosi libri dell'immensa biblioteca, i quali disfatti e

lacerati furono sparsi per un percorso di oltre cinquecento metri lungo

l'intera via S. Michele e fin quasi al centro del paese". Nonostante tutto la

struttura rimase in piedi fino alla data della sua trasformazione in

cimitero: "A tale infausto trasferimento seguì per di più l'opera vandalica

della lenta ma sistematica sua demolizione per prelevare materiale da

costruzione e legname da impiegare altrove in opere pubbliche e private,

determinando così la distruzione del Convento! Era rimasta

Portale della Chiesa di S. Domenico

in piedi la

relativa Chiesa che, sebbene aperta al culto, crollò nel 1923 per incuria.

Nella Chiesa stessa risaltavano tra l'altro due grandi quadri bellissimi, di

cui, uno raffigurante la Deposizione della Croce, copia fedele della famosa

tela di Rubens, e l'altro riproducente S. Basilio nell'atto di accingersi a

scrivere le sue norme monastiche, sotto l'aspirazione dello Spirito Santo in

forma di Candida Colomba. Detti quadri, preventivamente rimossi dalle

rispettive pareti, furono portati nella Chiesa del SS. Salvatore

non pochi trafugamenti avvenuti di molteplici oggetti, la

ragazzaglia potè impunemente fare scempio di ciò ch'eravi rimasto, compresi

gl'innumerevoli e preziosi libri dell'immensa biblioteca, i quali disfatti e

lacerati furono sparsi per un percorso di oltre cinquecento metri lungo

l'intera via S. Michele e fin quasi al centro del paese". Nonostante tutto la

struttura rimase in piedi fino alla data della sua trasformazione in

cimitero: "A tale infausto trasferimento seguì per di più l'opera vandalica

della lenta ma sistematica sua demolizione per prelevare materiale da

costruzione e legname da impiegare altrove in opere pubbliche e private,

determinando così la distruzione del Convento! Era rimasta

Portale della Chiesa di S. Domenico

in piedi la

relativa Chiesa che, sebbene aperta al culto, crollò nel 1923 per incuria.

Nella Chiesa stessa risaltavano tra l'altro due grandi quadri bellissimi, di

cui, uno raffigurante la Deposizione della Croce, copia fedele della famosa

tela di Rubens, e l'altro riproducente S. Basilio nell'atto di accingersi a

scrivere le sue norme monastiche, sotto l'aspirazione dello Spirito Santo in

forma di Candida Colomba. Detti quadri, preventivamente rimossi dalle

rispettive pareti, furono portati nella Chiesa del SS. Salvatore

per essere

colà conservati, ma forse furono trafugati, od in seguito distrutti durante

il crollo di tale chiesa avvenuto più tardi poiché di essi non è rimasta

alcuna traccia. Né miglior sorte toccò agli altri conventi santangiolesi. Il

cenobio domenicano (di cui resta intatta e ben conservata la Chiesa con

luminosi e armonici stucchi bianchi di scuola serpottiana) è diventato sede

del Comune e di altri uffici pubblici. Scomparso del tutto invece il

Convento dei Minimi. L'ampio territorio extra-urbano del paese era affollato

da chiesette rurali, molte delle quali ancora esistenti e aperte al culto in

occasione di sagre estive. "Nella chiesetta rurale della Madonna del

Giardino ammirasi una Miracolosa Statua marmorea raffigurante la Madonna col

Divino Pargoletto, e nella Chiesetta del Soccorso è degna d'attenzione una

bella tela che rappresenta il Martirio di S. Pietro Apostolo".

per essere

colà conservati, ma forse furono trafugati, od in seguito distrutti durante

il crollo di tale chiesa avvenuto più tardi poiché di essi non è rimasta

alcuna traccia. Né miglior sorte toccò agli altri conventi santangiolesi. Il

cenobio domenicano (di cui resta intatta e ben conservata la Chiesa con

luminosi e armonici stucchi bianchi di scuola serpottiana) è diventato sede

del Comune e di altri uffici pubblici. Scomparso del tutto invece il

Convento dei Minimi. L'ampio territorio extra-urbano del paese era affollato

da chiesette rurali, molte delle quali ancora esistenti e aperte al culto in

occasione di sagre estive. "Nella chiesetta rurale della Madonna del

Giardino ammirasi una Miracolosa Statua marmorea raffigurante la Madonna col

Divino Pargoletto, e nella Chiesetta del Soccorso è degna d'attenzione una

bella tela che rappresenta il Martirio di S. Pietro Apostolo".

Resti del Chiostro del Convento di S. Francesco

Tra vecchi mulini e noccioleti

Il vasto territorio è diviso in due versanti separati

dal corso del fiume o torrente Sant'Angelo lungo il quale esistono ancora

parecchi degli undici antichi mulini ad acqua. Agli amanti della natura e

del trekking si offrono numerose possibilità: in primo luogo una lunga

passeggiata seguendo il corso del torrente in un ambiente naturale

rigoglioso del verde dei noccioleti e di una folta vegetazione arborea dove

si incontrano ancora numerose case coloniche e avanzi di vecchie torri,

alcune delle quali ridotte a case di abitazione e ancora in parte

conservate. Il percorso, partendo dalla contrada Maddalena prosegue verso la

contrada Cappadona, Santa, Porta, S. Antonio, Grazia e Vetriolo per finire

nella contrada Giardino. Nel sito denominato Piano Croce si trovano i resti

di una torre ricostruita dopo i terremoti del secolo XV sulla base di

un'altra, preesistente alla dominazione araba, donde il toponimo arabo di

Calabrò (da qal'at=rocca, castello), contrada in prossimità della quale essa

si erge, sulla strada provinciale di accesso al paese. Il fortilizio

presenta gli elementi costitutivi del castello medievale: cinta, mastio e

palazzo. Medievali sono pure le caratteristiche architettoniche della torre

o mastio, munita di ponte levatoio, cioè la merlatura, le piombatoie o

caditoie, destinate al getto verticale di proiettili d'ogni sorta, e le

saettiere che servivano agli arcieri. Numerose le località panoramiche,

molte delle quali superano 1000 metri, che offrono la possibilità di

interessanti escursioni: il piazzale di S. Carlo, quello del Soccorso,

l'altipiano di Altavilla, il dorsale della contrada Contura, la sommità dei

monti Castelluccio, il piazzale dell'Annunziata e la sottostante zona di

Lisicò, la contrada Mezzagosto, l'altipiano di Faranda, l'altura di S. Orsola,

l'amenissimo poggio di Arcadoro, la sommità pianeggiante della Guardiola,

l'esteso altipiano che, a circa ottocento metri di altitudine, si allunga

sulle vette dei colli Licastro, Verna, Novello, Pietrazita e Gallo. E

ancora, l'insediamento paleolitico in contrada Pietre Lunghe e la regia trazzera sorta sull'antico

Il vasto territorio è diviso in due versanti separati

dal corso del fiume o torrente Sant'Angelo lungo il quale esistono ancora

parecchi degli undici antichi mulini ad acqua. Agli amanti della natura e

del trekking si offrono numerose possibilità: in primo luogo una lunga

passeggiata seguendo il corso del torrente in un ambiente naturale

rigoglioso del verde dei noccioleti e di una folta vegetazione arborea dove

si incontrano ancora numerose case coloniche e avanzi di vecchie torri,

alcune delle quali ridotte a case di abitazione e ancora in parte

conservate. Il percorso, partendo dalla contrada Maddalena prosegue verso la

contrada Cappadona, Santa, Porta, S. Antonio, Grazia e Vetriolo per finire

nella contrada Giardino. Nel sito denominato Piano Croce si trovano i resti

di una torre ricostruita dopo i terremoti del secolo XV sulla base di

un'altra, preesistente alla dominazione araba, donde il toponimo arabo di

Calabrò (da qal'at=rocca, castello), contrada in prossimità della quale essa

si erge, sulla strada provinciale di accesso al paese. Il fortilizio

presenta gli elementi costitutivi del castello medievale: cinta, mastio e

palazzo. Medievali sono pure le caratteristiche architettoniche della torre

o mastio, munita di ponte levatoio, cioè la merlatura, le piombatoie o

caditoie, destinate al getto verticale di proiettili d'ogni sorta, e le

saettiere che servivano agli arcieri. Numerose le località panoramiche,

molte delle quali superano 1000 metri, che offrono la possibilità di

interessanti escursioni: il piazzale di S. Carlo, quello del Soccorso,

l'altipiano di Altavilla, il dorsale della contrada Contura, la sommità dei

monti Castelluccio, il piazzale dell'Annunziata e la sottostante zona di

Lisicò, la contrada Mezzagosto, l'altipiano di Faranda, l'altura di S. Orsola,

l'amenissimo poggio di Arcadoro, la sommità pianeggiante della Guardiola,

l'esteso altipiano che, a circa ottocento metri di altitudine, si allunga

sulle vette dei colli Licastro, Verna, Novello, Pietrazita e Gallo. E

ancora, l'insediamento paleolitico in contrada Pietre Lunghe e la regia trazzera sorta sull'antico sentiero detto "dei MorP che permette di

raggiungere le cime dei monti Fossadineve e Saraceni, da dove si scorgono le

isole Eolie, la catena dei monti Peloritani, l'Etna, la catena nebrodica col

monte Soro, le Madonie, ed anche il litorale verso Palermo. La vastità del

territorio rurale e le qualità ambientali, in gran parte ancora integre,

rendono possibile lo sfruttamento del comprensorio per insediamenti

agrituristici e di turismo rurale, anche in considerazione del fatto che la

distanza dal mare (intorno ai 10 km.) può costituire un fattore di

accrescimento della domanda qualora si riuscisse a costruire un'offerta

qualificata e differenziata.

sentiero detto "dei MorP che permette di

raggiungere le cime dei monti Fossadineve e Saraceni, da dove si scorgono le

isole Eolie, la catena dei monti Peloritani, l'Etna, la catena nebrodica col

monte Soro, le Madonie, ed anche il litorale verso Palermo. La vastità del

territorio rurale e le qualità ambientali, in gran parte ancora integre,

rendono possibile lo sfruttamento del comprensorio per insediamenti

agrituristici e di turismo rurale, anche in considerazione del fatto che la

distanza dal mare (intorno ai 10 km.) può costituire un fattore di

accrescimento della domanda qualora si riuscisse a costruire un'offerta

qualificata e differenziata.

Leggende Santangiolesi

Un'antica tradizione fa cenno della venuta qui del grande esorcista S. Filippo, il quale intrattennesi per qualche tempo in questi luoghi a predicare ed anche a fare anche penitenza in una cavità naturale sita nel fianco settentrionale dell'impervio monte roccioso che sovrasta questa contrada Contura. Detta cavità, chiamata Grotta di S. Filippo, esiste parzialmente ancora, malgrado l'azione erosiva del tempo, in una valletta le cui numerose sorgiva danno origine a un corso d'acqua denominato Ruscello di S. Filippo. Un'altra tradizione riguarda la cosiddetta "Rocca del Bando", ingente massa rocciosa che elevasi su d'una a l'altra a tergo della contrada Irianni. Durante la dominazione musulmana, venivano annunziate, dalla sommità di queste roccia, a mezzo di appositi banditori, le ordinanze di quel governo agli abitanti dei dintorni e del borgo sarecenico, ormai del tutto scomparso, del quale sconocesi il nome e del quale rimangono solamente pochi frammenti di materiale fittile sparso nella vicina località franosa denominata "Menta", che si trova presso la base meridionale del monte Saraceni

Scultura dell'artista santangiolese contemporaneo Natale Fazio (allievo del Wildt e del Messina) posta nell'atrio nella chiesa di S. Francesco e il seicentesco Cristo in legno di Innocenzo da Petralia, oggetto di particolare culto dei paesani.

La Leggenda di Pietra Zita

La Leggenda di Pietra zita accenna alla esistenza, nella località che porta tale nome, di un ingente tesoro ivi nascosto, reso intangibile dalla sovrumana protezione dell'incantesimo. Simile immaginaria protezione, che assumerebbe alle volte forme materiali terrorizzanti ed aggressive, è una superstizione del popolino, il quale crede nella rimanenza dello spirito, a difesa del posto dove ha avuto luogo l'uccisione di un essere umano. Secondo tale leggenda vuolesi che verso il sec. XV, durante il periodo cui l'alta valle di Coniglione, nel territorio di S. Angelo, era infestata dal brigantaggio, fu rapita da quei banditi, una bella giovane mentre stava per recarsi a nozze. Condotta con violenza presso il loro corpo, il quale dimorava nelle caverne adiacenti ad un enorme masso a cui è stato poi dato il nome di "Pietra Zita" (Pietra del fidanzamento), la ragazza si ribellò vivamente, non volendosi prestare alle voglie di quel bruto il quale, preso dall'ira, la uccise dopo averle detto: "Custodirai col tuo sangue il tesoro che qui trovasi nascosto! ". Simile tesoro costituito dalla refurtiva di quei briganti, sarebbe cosi rimasto sotto la custodia dell'incantesimo. Sebbene al riguardo siano state fatte delle ricerche, con esito sempre negativo, sembra pero che qualche cosa di vero possa esservi in tale leggenda, considerata il nome di Pietra Zita assegnata alla località.

La Leggenda di Franco.

La Leggenda di Franco parla della sorte toccata ad un giovane schiavo di origine etiopica, a nome Franco. Narrasi al riguardo che nel sec. XVI, tempo in cui il territorio di S. Angelo era in gran parte coltivata a gelsi per l'industria del baco da seta, su cui allora poggiava principalmente l'economia del paese, trovavasi alle dipendenze di un proprietario terriero, un moretto chiamato Franco, originario dall'Africa e precisamente dalle zone in cui esistevano miniere d'oro. Il caso volle che, durante la temporanea assenza del proprietario da S. Angelo, avendo il moretto stessa scorto in quei paraggi alcuni materiali d'aspetto aurifero, ebbe l'idea di tentare l'estrazione del preciso metallo, mediante l'azione del fuoco su di essi, e cioè collocandoli su cataste di legna da ardere. Non avendo egli a sua disposizione altri combustibili, si servì a tale scopo di alcuni alberi di gelso da lui appositamente tagliati. Sebbene l'esperimento avesse avuto esito positivo, l'arbitrario taglio di tali alberi, provoco nell'animo del di lui padrone, appena ritornato, tale impeto d'ira, per quanto, senza ascoltare le scuse del momento che dicevagli di aver estratto dell'oro, lo uccise con una fucilata, dandogli poi sepoltura nel posto denominata ancora oggi: "il fosso di Franco", situato un po' più giù degli avanzi della Chiesetta rurale di S. Giuseppe.

(Dal vol. di A. Caldarera, Sant' Angelo, 1960)

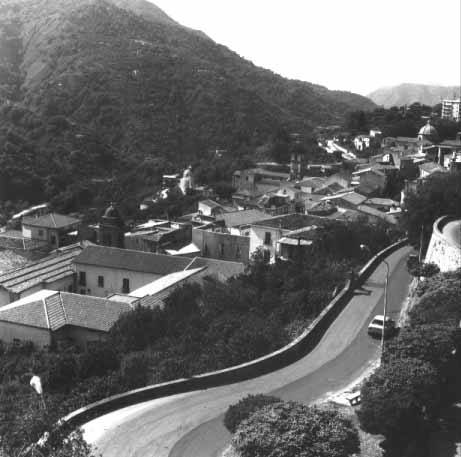

Un personaggio autentico come gli antichi mestieri

Con l'estinzione di taluni mestieri, che in un'epoca di

alta tecnologia non avrebbero ragione di esistere, sono scomparse figure

umane che hanno caratterizzato il corso di un periodo storico e, con esse,

una piccola parte di noi. Dallo scrigno dei ricordi emergono personaggi come

"U strummularu", "u capiddaru" e "u scarparu", perennemente al lavoro con

Iesina, zippuli e trincettu" per assicurare il fatale andare dei paesani, "u

mastru di lenza e di scappeddu", i cui capolavori in pietra, affidati al

tempo e al giudizio degli uomini, si ammirano sulle facciate di chiese,

edifici e capitelli di austeri chiostri e antiche abbazie. Personaggi legati

a fatti ed episodi che hanno lasciato un'ímpronta particolare della vita del

paese. Come non ricordare "Don Giuvanni Girbínu", il valente fabbro ferraio

del paese, l'artista del ferro battuto, l'uomo che, personaggio, ha saputo

incarnare ed interpretare il suo tempo e che merita un doveroso ricordo.

Uomo arguto ed intelligente, dotato di forte temperamento, coppola di

traverso sui capelli corvini, gli occhi vispi che rivelavano una furbizia

innata ed un sorrisetto enigmatico sotto i piccoli baffetti,

appariva particolarmente versato per l'eloquio, i contatti umani ed il commercio. Figura

minuta dalla veloce andatura leggermente claudicante, era una presenza

emblematica nella sua fucina di via Limina. Nell'immaginario dei ragazzi

appariva, novello Vulcano nell'antro dei Ciclopi, dominatore e signore del

fuoco. Compariva immerso in una fantasmagoria di scintille, contornate dai

guizzi del fuoco emanato dalle braci su cui soffiava all'occorrenza, aliti

di vento premendo sul grande e nero mantice addossato in alto alla parete,

appena distinguibile nel caos dei tanti oggetti resi neri dalla onnípresente

fuliggine della sua folkloristica fucina. Lo guardavamo, estasiati, estrarre

il ferro incandescente, che batteva veloce e preciso sull'incudine con

possenti colpi di maglio, da cui estraeva forme e vita come per incanto.

Risento il ritmo, la cadenza del martello, ora lento, ora veloce, alternarsi

sul ferro e sull'incudine in una sorta di partitura, a ben ricordare,

melodiosa. Lo rivedo temprare il ferro rosso nell'acqua nera di polvere

ferrosa e lo scorgo, con gli occhi della mente, in un turbinio di vapore tra

i bagliori di un fuoco dalle lingue giallo-azzurrine i cui riflessi

coloravano le grosse perle di sudore che gli rigavano il volto e le braccia

sottili ma muscolose temprate al calor della "forgia". Come dimenticare

l'odore aspro, pungente ed inconfondibile degli zoccoli dei cavalli arsi dal

ferro appena forgiato. Schiena piegata in avanti, rivolta all'animale,

tratteneva con estrema sicurezza la zampa bloccata tra le gambe avvolte tra

un ampio e goffo pantalone di "tricò" color tabacco e fissava, con rapidi

colpi di martello, il ferro allo zoccolo. Oggi osservo ed ammiro,

compiaciuto, la ricchezza creativa, la vena artistica che non è più,

espresse in autentici capolavori, leggiadri nella loro ricchezza compositiva,

sui balconi di antiche dimore, nelle elaborate decorazioni delle ringhiere e

nelle volute delle inferriate, pregevoli testimonianze di un'arte secolare

scaturita nella spelonca di un dio dalla sapienza antica, cui egli sapeva

conferire un'anima ed una dignità regale. Non ci è concesso dimenticare la

simpatia, il sorriso, l'arguzia colte sulle labbra, da cui pendeva l'eterna

sigaretta confezionata a mano, la mano che accompagnava le sue amabili

carezze sulle nostre testoline di monelli, né la sua arte profusa per la sua

S. Angelo.

appariva particolarmente versato per l'eloquio, i contatti umani ed il commercio. Figura

minuta dalla veloce andatura leggermente claudicante, era una presenza

emblematica nella sua fucina di via Limina. Nell'immaginario dei ragazzi

appariva, novello Vulcano nell'antro dei Ciclopi, dominatore e signore del

fuoco. Compariva immerso in una fantasmagoria di scintille, contornate dai

guizzi del fuoco emanato dalle braci su cui soffiava all'occorrenza, aliti

di vento premendo sul grande e nero mantice addossato in alto alla parete,

appena distinguibile nel caos dei tanti oggetti resi neri dalla onnípresente

fuliggine della sua folkloristica fucina. Lo guardavamo, estasiati, estrarre

il ferro incandescente, che batteva veloce e preciso sull'incudine con

possenti colpi di maglio, da cui estraeva forme e vita come per incanto.

Risento il ritmo, la cadenza del martello, ora lento, ora veloce, alternarsi

sul ferro e sull'incudine in una sorta di partitura, a ben ricordare,

melodiosa. Lo rivedo temprare il ferro rosso nell'acqua nera di polvere

ferrosa e lo scorgo, con gli occhi della mente, in un turbinio di vapore tra

i bagliori di un fuoco dalle lingue giallo-azzurrine i cui riflessi

coloravano le grosse perle di sudore che gli rigavano il volto e le braccia

sottili ma muscolose temprate al calor della "forgia". Come dimenticare

l'odore aspro, pungente ed inconfondibile degli zoccoli dei cavalli arsi dal

ferro appena forgiato. Schiena piegata in avanti, rivolta all'animale,

tratteneva con estrema sicurezza la zampa bloccata tra le gambe avvolte tra

un ampio e goffo pantalone di "tricò" color tabacco e fissava, con rapidi

colpi di martello, il ferro allo zoccolo. Oggi osservo ed ammiro,

compiaciuto, la ricchezza creativa, la vena artistica che non è più,

espresse in autentici capolavori, leggiadri nella loro ricchezza compositiva,

sui balconi di antiche dimore, nelle elaborate decorazioni delle ringhiere e

nelle volute delle inferriate, pregevoli testimonianze di un'arte secolare

scaturita nella spelonca di un dio dalla sapienza antica, cui egli sapeva

conferire un'anima ed una dignità regale. Non ci è concesso dimenticare la

simpatia, il sorriso, l'arguzia colte sulle labbra, da cui pendeva l'eterna

sigaretta confezionata a mano, la mano che accompagnava le sue amabili

carezze sulle nostre testoline di monelli, né la sua arte profusa per la sua

S. Angelo.

Gastronomia dolciaria - aspetti mitologici

S. Angelo di Brolo si caratterizza per la

conservazione di antiche ricette gastronomiche, preesistenti ai rituali

della tradizione religiosa pasquale (che prevede la confezione del biscotto

pasquale "attu " con le uova,la famosa "cuddura", la "pecuredda ", con pasta

reale, etc.) che in passato hanno accompagnato le tradizioni religiose .

Gran parte di esse sono state introdotte a S. Angelo dai Monaci Basiliani di

rito grecobizantino, prima della venuta di Ruggero d' Altavilla. Tipicamente

santangiolesi sono i 'nzuddi', zolle di pasta di mandorla che ricordano, per

aspetto e colore,le zolle di terra, a testimonianza di un patrimonio di

rituali che hanno scandito i ritmi della vita agreste, della civiltà

contadina che voleva festeggiare così l'arrivo della primavera e celebrare

la festa in onore di Demetra, dea della fecondità e della terra, fonte di

vita e sostentamento. Altro prodotto dolciario probabilmente d'origine precristiana

é costituito dai "buccunetti " (bocconcini) canditi composti con la polpa

della zucchina lunga,invecchiata per alcuni anni nelle botti di rovere e

ricoperti con la glassa di zucchero, che presentano un intrinseco legame e

profonde radici con la mitologia ellenica e, prima ancora, con i riti egizi,

che prescrive vano doversi cibare l'anima del defunto nel suo viaggio verso

l'oltretomba. Per questo motivo detti dolcetti venivano inclusi nel corredo

funerario del defunto onde propiziarsi il viaggio estremo dell' anima.

S. Angelo di Brolo si caratterizza per la

conservazione di antiche ricette gastronomiche, preesistenti ai rituali

della tradizione religiosa pasquale (che prevede la confezione del biscotto

pasquale "attu " con le uova,la famosa "cuddura", la "pecuredda ", con pasta

reale, etc.) che in passato hanno accompagnato le tradizioni religiose .

Gran parte di esse sono state introdotte a S. Angelo dai Monaci Basiliani di

rito grecobizantino, prima della venuta di Ruggero d' Altavilla. Tipicamente

santangiolesi sono i 'nzuddi', zolle di pasta di mandorla che ricordano, per

aspetto e colore,le zolle di terra, a testimonianza di un patrimonio di

rituali che hanno scandito i ritmi della vita agreste, della civiltà

contadina che voleva festeggiare così l'arrivo della primavera e celebrare

la festa in onore di Demetra, dea della fecondità e della terra, fonte di

vita e sostentamento. Altro prodotto dolciario probabilmente d'origine precristiana

é costituito dai "buccunetti " (bocconcini) canditi composti con la polpa

della zucchina lunga,invecchiata per alcuni anni nelle botti di rovere e

ricoperti con la glassa di zucchero, che presentano un intrinseco legame e

profonde radici con la mitologia ellenica e, prima ancora, con i riti egizi,

che prescrive vano doversi cibare l'anima del defunto nel suo viaggio verso

l'oltretomba. Per questo motivo detti dolcetti venivano inclusi nel corredo

funerario del defunto onde propiziarsi il viaggio estremo dell' anima.

I percorsi dello sviluppo:

dal d.o.c.del salume all'artigianato

La realtà locale punta

molto sullo sviluppo del settore artigiano, vero volano dell'economia santangiolese. Essa si concretizza in iniziative programmatiche mirate alla

rivitalizzazione di alcuni importanti comparti (produzione salami e dolci,

turismo) che spinte fuori dalla stagnazione produttiva, possono fornire

risultati confortanti per la ripresa economica e l'occupazione.

L'artigianato agro-alimentare costituisce un segmento produttivo

particolarmente importante e redditizio per il paese , primo fra tutti la

produzione e commercializzazione del salame "S. Angelo" che si caratterizza

per la sua tipicità e la qualità prestigiosa e, caso unico in Sicilia, si

pone a livelli concorrenziali con salumi di provenienza nordica.

L'intervento della classe politica è orientato in un

organico processo di valorizzazíone e promozione commerciale del prodotto.

Esso ha operato il "Miracolo" dell'associazionismo dei produttori,

valorizzandone il ruolo, le competenze e l'azione, producendo la successiva

istituzione del sospirato "Consorzio per la tutela del salame S. Angelo. L'ottimizzazione dei sistemi di produzione, il

ciclo di lavorazione, la stagionatura, il controllo qualitativo, stabiliti

dal disciplinare del Consorzio hanno prodotto il conseguente miglioramento

della qualità del prodotto. Una valida attività di valorizzazione

commerciale, inoltre, basata su mirate azioni promozionali, su interventi

oculati e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di particolare

rilevanza, hanno felicemente evidenziato una netta ripresa del comparto. La

partecipazione ad importanti Fiere, quali la Borsa Internazionale del

Turismo (dove è stato offerto un apprezzato e coreografico buffet con i

prodotti della gastronomia santangiolese, a circa 70 giornalisti convenuti

da tutto il mondo) ed alla 25a Fiera Internazionale dell'Alimentazione di

Rimíni'95, ha suscitato gli apprezzamenti unanimi degli addetti ai lavori

che, avendone riconosciute le potenzialità commerciali ed occupazionali,

hanno svolto un ruolo attivo nell'ambito della campagna di valorizzazíone,

sostenendola con opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi. Grazie a

questi apporti il prodotto santangiolese, uscendo dal localismo regionale,

si sta proiettando verso livelli economici e circuiti più estesi e fecondi,

in Italia ed all'Estero attraverso anche la

stipula di numerosi contratti con operatori commerciali italiani. Obiettivi

che

preludono a reali prospettive di ripresa di un comparto che esprime una

forza-lavoro di 120-130 unità. Analoghe iniziative promozionali sono state

intraprese, incentivando la partecipazione a mostre e fiere, a favore del

comparto dolciario, che vanta in S. Angelo di Brolo, una larga ed antica

tradizione, e che, unitamente alla produzione del salame, alla lavorazione

del ferro, rame ed ottone, costituisce l'attività trainante dell'economia santangiolese, dopo il forzato rivoluzionamento che ha fortemente

condizionato l'agricoltura e l'economia siciliana. A S. Angelo di Brolo

l'attività agricola sta puntando alla riconversione delle produzioni

(vigneti, oliveti, etc.) avviando iniziative di adeguamento delle strutture

, ormai obsolete, che tendono a privileggiare l'investimento nel biologico

per potersi inserire agevolmente in più vasti e fecondi circuiti produttivi,

utilizzando i contributi e le risorse comunitarie ed istituendo, all'uopo,

uno sportello "verde" presso l'Ufficio Turistico Comunale, per migliorare i

servizi e concretizzare la richiesta dell'utenza. Nicchie di attività si

osservano nella produzione e lavorazione del legno e un artigianato di

restauro. Infatti essa sforna una copìosa produzione grazie a valenti e

preparati artigiani, in virtù di una apprezzatissima produzione di pregiati

manufatti artistici. Particolarmente intensa la lavorazione dell'ottone, del

ferro battuto e del rame, con una vasta, efficiente attività artistica

(aggraziati lampioni, preziosi oggetti d'arte e di uso domestico, elaborate

inferriate di cui alcuni esempi fanno bella mostra nei balconi delle

abitazioni e di edifici di interesse storico) svolta dagli ultimi epigoni di

quella elaborata ed apprezzata scuola artigianale introdotta dalla

dominazione araba che vide S. Angelo terra di conquista prima, e concentrato

di fiorenti botteghe di abili artigiani ramaioli poi. Meno intensa la

produzione tessile che è affidata alle mani di valenti e abili ricamatrici. La zootecnia che un tempo contava su un esteso

allevamento di capi di bestiame e forniva la materia prima ai salumificatori

locali è in crisi parallelamente all'impoverimento e allo spopolamento delle

campagne che oggi conta solo su 4-5 aziende con un ristretto numero di

addetti. In ripresa l'attività edile per la presenza di piccole imprese e di

consorzi di settore in dipendenza di una accresciuta richiesta, che fa

prevedere uno sviluppo evolutivo in rapporto all'adozione di nuovi strumenti

urbanistici. Di un certo rilievo infine, l'attività nel comparto trasporti

ed autonoleggiatori che, grazie alla recente costituzione del Consorzio

Santangiolese Autonoleggiatori e Tassisti, costituisce un ulteriore supporto

nel migliorare e favorire la presenza di flussi turistici attratti dal ricco

patrimonio artistico-paesaggistico-architettonico-gastronomico ed

ambientale.

la

stipula di numerosi contratti con operatori commerciali italiani. Obiettivi

che

preludono a reali prospettive di ripresa di un comparto che esprime una

forza-lavoro di 120-130 unità. Analoghe iniziative promozionali sono state

intraprese, incentivando la partecipazione a mostre e fiere, a favore del

comparto dolciario, che vanta in S. Angelo di Brolo, una larga ed antica

tradizione, e che, unitamente alla produzione del salame, alla lavorazione

del ferro, rame ed ottone, costituisce l'attività trainante dell'economia santangiolese, dopo il forzato rivoluzionamento che ha fortemente

condizionato l'agricoltura e l'economia siciliana. A S. Angelo di Brolo

l'attività agricola sta puntando alla riconversione delle produzioni

(vigneti, oliveti, etc.) avviando iniziative di adeguamento delle strutture

, ormai obsolete, che tendono a privileggiare l'investimento nel biologico

per potersi inserire agevolmente in più vasti e fecondi circuiti produttivi,

utilizzando i contributi e le risorse comunitarie ed istituendo, all'uopo,

uno sportello "verde" presso l'Ufficio Turistico Comunale, per migliorare i

servizi e concretizzare la richiesta dell'utenza. Nicchie di attività si

osservano nella produzione e lavorazione del legno e un artigianato di

restauro. Infatti essa sforna una copìosa produzione grazie a valenti e

preparati artigiani, in virtù di una apprezzatissima produzione di pregiati

manufatti artistici. Particolarmente intensa la lavorazione dell'ottone, del

ferro battuto e del rame, con una vasta, efficiente attività artistica

(aggraziati lampioni, preziosi oggetti d'arte e di uso domestico, elaborate

inferriate di cui alcuni esempi fanno bella mostra nei balconi delle

abitazioni e di edifici di interesse storico) svolta dagli ultimi epigoni di

quella elaborata ed apprezzata scuola artigianale introdotta dalla

dominazione araba che vide S. Angelo terra di conquista prima, e concentrato

di fiorenti botteghe di abili artigiani ramaioli poi. Meno intensa la

produzione tessile che è affidata alle mani di valenti e abili ricamatrici. La zootecnia che un tempo contava su un esteso

allevamento di capi di bestiame e forniva la materia prima ai salumificatori

locali è in crisi parallelamente all'impoverimento e allo spopolamento delle

campagne che oggi conta solo su 4-5 aziende con un ristretto numero di

addetti. In ripresa l'attività edile per la presenza di piccole imprese e di

consorzi di settore in dipendenza di una accresciuta richiesta, che fa

prevedere uno sviluppo evolutivo in rapporto all'adozione di nuovi strumenti

urbanistici. Di un certo rilievo infine, l'attività nel comparto trasporti

ed autonoleggiatori che, grazie alla recente costituzione del Consorzio

Santangiolese Autonoleggiatori e Tassisti, costituisce un ulteriore supporto

nel migliorare e favorire la presenza di flussi turistici attratti dal ricco

patrimonio artistico-paesaggistico-architettonico-gastronomico ed

ambientale.

Cenni storici sull'economia santangiolese

S. Angelo possíede una specifica vocazione economica

collegata ad una peculiare antica tradizione. Nel XV - XVI sec. era

particolarmente sviluppata l'industria serica che ricopriva un ruolo egemone

per effetto di un avviatissimo e florido commercio della seta, che pretese

una estesissima coltivazione di gelsi e l'avvento intensivo del baco da

seta, alimentati, prima, dall'attività delle famiglie che lavano al telaio,

poi, dal sorgere di numerose ed attivissime filande (tra cui celebre quella

di via Tre Senatori della famiglia Basile) che concorrevano per bellezza e

alta specializzazione con i paesi orientali. Più recentemente la laboriosità

della gente di S. Angelo si rivelò in una non usuale capacità imprenditoriale

legata allo sfruttamento ed al commercio della "neve ", in concomitanza

della nascita del "Sorbetto " siciliano. La rapida evoluzione della domanda

indusse i Santangiolesi a sfruttare delle concavità montane, atte a ricevere

ed ammassare grandi quantità di neve, sistematicamente e sapientemente

ricoperta con arbusti, foglie e tessuti, per impedire la liquefazione dovuta

alla calura estiva, e avviare lo sfruttamento ad uso dei caffè e circoli

cittadini costieri. Infatti, la neve opportunamente stipata nelle capaci "bettule

"fissate sui "barduni", posti sul dorso dei muli, lungo sentieri accidentati

ed aspre vallate, perveniva (accompagnata dai folcloristici suoni delle "ciancianedde"

che addobbavano gli equíni) nelle città di Palermo e Messina, presso i

luoghi pubblici ove radunavasi la gente più in vista del tempo nei paesi

costieri. Un'altra forma di specializzazione settoriale vide la luce,

decenni addietro, nel comparto delle trasformazioni dei cereali, con la

nascita di una serie di impianti ad acqua (tuttora esistenti) la cui

presenza punteggia l'andamento sinuoso del fiume, lungo il quale si

dislocarono. Oggi costituisce il "sentiero di mulini" in pietra, assai

apprezzato dai turisti e sottolinea l'impegno dei "maestri di lenza locali.

Anche l'agricoltura, un tempo, invero era assai fiorente e costituíva

principale fonte di reddito. Le lussureggianti vallate del paese apparivano

particolarmente versate ad accogliere, vaste piantagioni di agrumi, uliveti

e noccioletí.

S. Angelo possíede una specifica vocazione economica

collegata ad una peculiare antica tradizione. Nel XV - XVI sec. era

particolarmente sviluppata l'industria serica che ricopriva un ruolo egemone

per effetto di un avviatissimo e florido commercio della seta, che pretese

una estesissima coltivazione di gelsi e l'avvento intensivo del baco da

seta, alimentati, prima, dall'attività delle famiglie che lavano al telaio,

poi, dal sorgere di numerose ed attivissime filande (tra cui celebre quella

di via Tre Senatori della famiglia Basile) che concorrevano per bellezza e

alta specializzazione con i paesi orientali. Più recentemente la laboriosità

della gente di S. Angelo si rivelò in una non usuale capacità imprenditoriale

legata allo sfruttamento ed al commercio della "neve ", in concomitanza

della nascita del "Sorbetto " siciliano. La rapida evoluzione della domanda

indusse i Santangiolesi a sfruttare delle concavità montane, atte a ricevere

ed ammassare grandi quantità di neve, sistematicamente e sapientemente

ricoperta con arbusti, foglie e tessuti, per impedire la liquefazione dovuta

alla calura estiva, e avviare lo sfruttamento ad uso dei caffè e circoli

cittadini costieri. Infatti, la neve opportunamente stipata nelle capaci "bettule

"fissate sui "barduni", posti sul dorso dei muli, lungo sentieri accidentati

ed aspre vallate, perveniva (accompagnata dai folcloristici suoni delle "ciancianedde"

che addobbavano gli equíni) nelle città di Palermo e Messina, presso i

luoghi pubblici ove radunavasi la gente più in vista del tempo nei paesi

costieri. Un'altra forma di specializzazione settoriale vide la luce,

decenni addietro, nel comparto delle trasformazioni dei cereali, con la

nascita di una serie di impianti ad acqua (tuttora esistenti) la cui

presenza punteggia l'andamento sinuoso del fiume, lungo il quale si

dislocarono. Oggi costituisce il "sentiero di mulini" in pietra, assai

apprezzato dai turisti e sottolinea l'impegno dei "maestri di lenza locali.

Anche l'agricoltura, un tempo, invero era assai fiorente e costituíva

principale fonte di reddito. Le lussureggianti vallate del paese apparivano

particolarmente versate ad accogliere, vaste piantagioni di agrumi, uliveti

e noccioletí.

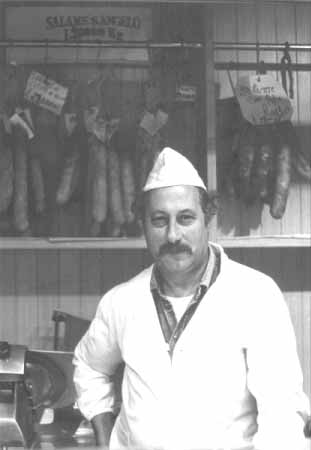

Salame S. Angelo: un gusto inimitabile

E'un insaccato, stagionato in involucro naturale,

il cui contenuto unigrana è esclusivamente ottenuto con l'impiego di carni

suine di prima scelta, non congelate e provenienti in larga parte da

allevamenti locali o da selezionate aziende siciliane. Per la produzione

vengono utilizzate le parti più nobili dell'animale: lombata, coscia, spalla

e costata. Nei laboratori di lavorazione, le carni vengono tagliate a

strisce, indi, a piccoli cubetti, con il tradizionale “taglio a punta di

coltello", dopo di che si provvede alla "consa", ottenuta con ingredienti

naturali (sale marino integrale e pepe nero macinato) dalle spiccate

proprietà batteriostaticbe e fungicide. Il segreto dell'inimitabile gusto

del salame "S.Angelo " è determinato dal microclima che sortisce

dall'incontro della brezza marina temperata, con le correnti d'aria

provenientí dalle sovrastanti montagne.

E'un insaccato, stagionato in involucro naturale,

il cui contenuto unigrana è esclusivamente ottenuto con l'impiego di carni

suine di prima scelta, non congelate e provenienti in larga parte da

allevamenti locali o da selezionate aziende siciliane. Per la produzione

vengono utilizzate le parti più nobili dell'animale: lombata, coscia, spalla

e costata. Nei laboratori di lavorazione, le carni vengono tagliate a

strisce, indi, a piccoli cubetti, con il tradizionale “taglio a punta di

coltello", dopo di che si provvede alla "consa", ottenuta con ingredienti

naturali (sale marino integrale e pepe nero macinato) dalle spiccate

proprietà batteriostaticbe e fungicide. Il segreto dell'inimitabile gusto

del salame "S.Angelo " è determinato dal microclima che sortisce

dall'incontro della brezza marina temperata, con le correnti d'aria

provenientí dalle sovrastanti montagne.

Informazioni

Cosa mangiare Le tipiche specialità gastronomiche sono, in particolare, i maccheroni di casa con ragù di carne, la pasta con la mollica, la "coccia ", un minestrone di cereali e legumi di arcaica memoria, il castrato o agnello o capretto al forno, le melanzane abbottonate, le doppiette di melanzane. Da assaggiare immancabilmente il salame Doc di Sant'Angelo per la cui produzione il paese è rinomato (è consigliabile farsene una buona "scorta”)

Artigianato locale Restauro mobili, ebanisteria, intreccio di vimini, ferro battuto, lavorazione di rame e ottone, ricami

Mercati e Fiere Fiera dei prodotti tipici Santangiolesi (salame, rame,ferro) nel mese di agosto Fiera del bestiame, nel mese di settembre Mercato locale, tutti i sabati in Piazza V Emanuele

Feste tradizionali Festa del patrono San Michele Arcangelo (29 Settembre) Festa del SS. Crocefisso (3 Maggio) Il Battesimo di Gesù, in rito greco ortodosso (Epifania 6 Gennaio) L' Addolorata (Venerdì Santo con processione)

Municipio di S. Angelo di Brolo - tel. 0941533361 – 0941533010