|

|

|

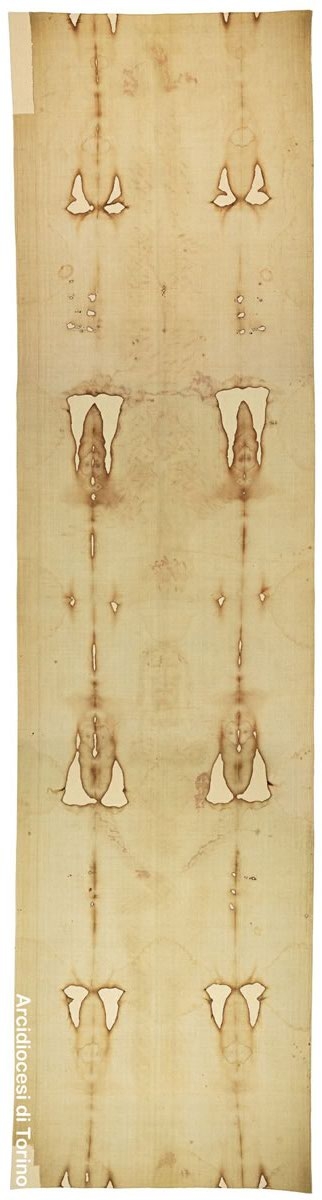

Sindone conservata nel Duomo di Torino

La

Sindone è il lenzuolo di lino più famoso e studiato al mondo. Per la

comunità scientifica rimane ancora un mistero come sia stato possibile

impressionare l’immagine in negativo sul telo, ma per i credenti è la

dimostrazione che si tratta di un miracolo quello della Resurrezione. Le

analisi al carbonio 14 effettuate nel 1988 indicano che la Sindone risale ad

un’epoca compresa tra il 1260 e il 1390 d. C., tuttavia parte degli studiosi

è convinta che i pezzetti di stoffa analizzati presentavano una

contaminazione ambientale che ha creato una traslazione nella datazione,

persino Libby (il fondatore del metodo al Carbonio 14) aveva manifestato

contrarietà alla esecuzione dei test perché riteneva che non si può datare

un oggetto di cui non sono noti i fattori ambientali che vi possono avere

influito nel passato. Le testimonianze storiche sicure risalgono al 1353

quando Geoffroy de Charny, valoroso crociato, depose il lenzuolo nella

chiesa da lui fondata nel suo feudo di Lirey in Francia. In realtà esistono

documenti antecedenti al 1300 risalenti perfino ai primi secoli d. C. che

fanno riferimento alla Sindone, ma non è “chiaro” se si indica lo stesso

Lenzuolo che oggi è conservato nel Duomo di Torino. In questa sede non

vogliamo fare un’indagine storica o scientifica sull’autenticità della

Sindone che lasciamo a riviste specializzate, ma almeno sfatare che si

tratti di un dipinto attribuito nientemeno che a Leonardo da Vinci, teoria

evidentemente inverosimile dato che Leonardo nacque nel 1452.

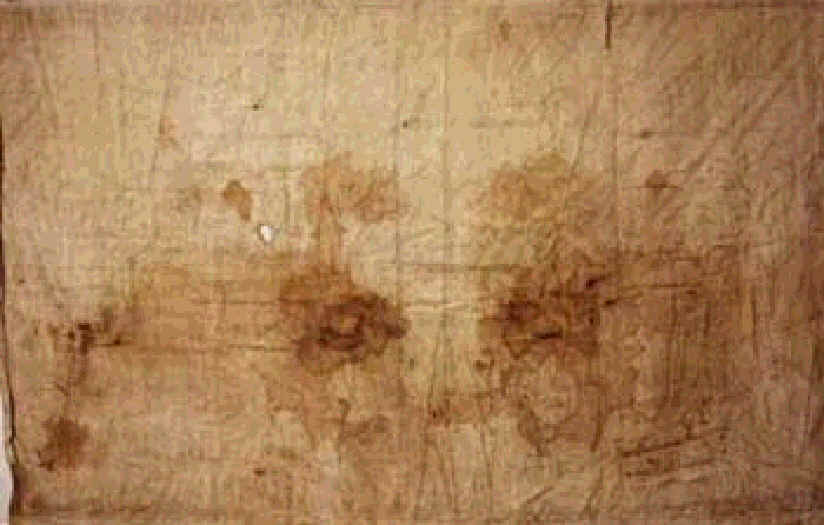

Un falso per essere tale deve avere un valore artistico, comprensibile per

l’immagine della Sindone ma non per il Sudario di Oviedo, un fazzoletto di

lino di 84 per 53 cm, conservato in Spagna dal VII sec. d. C., che presenta

numerose macchie di sangue ed incredibili coincidenze con la Sindone.

Nella tradizione cattolica il Sudario è il panno di lino che ha ricoperto il

volto di Cristo dal momento della crocifissione alla deposizione nel

sepolcro mentre la Sindone è il lenzuolo che ha coperto il corpo di Gesù nel

sepolcro. Lo studio multidisciplinare sul Sudario ha rivelato che le macchie

rosso scuro rappresentano sangue misto ad un liquido polmonare fuoriuscito

dalle narici, probabilmente, a causa di una morte per soffocamento, una

morte simile ai condannati alla croce che non riuscivano più a respirare

schiacciati dal peso del loro corpo inchiodato al patibolo. Se si sovrappone

il Sudario sulla Sindone si scopre che le gocce di sangue sulla fronte, la

macchia sul sopraciglio, la lunghezza del naso, le tracce della barba e le

ferite sulla nuca dei due teli coincidono perfettamente. Entrambe le

reliquie presentano tracce di sangue di un soggetto della nostra specie

appartenente al gruppo AB (molto raro in Europea mentre molto diffuso tra le

popolazioni mediorientali), tessuto realizzato con un’antica tecnica diffusa

solo in Siria e Palestina, pollini tipici della zona di Gerusalemme, le

tracce della corona di spine (la Sindone presenta anche le tracce della

flagellazione), tutti segni che coincidono

perfettamente con il racconto evangelico della passione di

|

Sudario conservato ad Oviedo

Cristo. Lasciamo

che i lettori traggono le loro conclusioni, dopo essersi opportunamente

documentati, partendo magari da questi spunti, ma ora torniamo alla storia

della Sindone. Nel 1453 la Reliquia passò nelle mani dei duca di Savoia che

dal 1500 diedero inizio alla consuetudine di esporla alla venerazione dei

fedeli ed alla relativa tradizione di riprodurla facendone confezionare

delle copie su richiesta a quanti desideravano averne un particolare

ricordo. I manufatti così ottenuti, messi a contatto con l’Originale

venivano considerati reliquie ed esposti permanentemente o in particolari

circostanze. Il 1600 fu il secolo delle solenni ostensioni ed anche della

produzione di un gran numero di copie che furono dimenticate per poi essere

ricordate soltanto nel secolo scorso ad opera di don Domenico Leone che nel

1952 pubblicò uno studio sulle copie della Sindone conservate nella penisola

iberica seguito più tardi nel 1982 da articoli di don Luigi Fossati sulle

copie presenti in Italia. Le copie hanno nella quasi totalità dei casi

misure più o meno uguali all’Originale, poche quelle che possono vantare un

valore artistico per finezza di esecuzione, si presentano, infatti, sempre

in positivo senza ritrarre la realtà che è un negativo (questo conferma che

la

|

Copia sindone conservata ad Acireale

Sindone è un unicum inimitabile). In Sicilia esistono due copie, entrambe

conservate in provincia di Catania, una nella sacrestia del convento dei

Cappuccini di Caltagirone (non presenta alcuna data sulla tela) e l’altra

nella basilica di san Sebastiano ad Acireale realizzata nel 1644 come si

legge sulla tela “EXTRACTVM EX ORIGINALI TAVRINI ANNO 1644”. In concomitanza

all’ostensione della Sindone di Torino, nei giorni dal 10 aprile al 23

maggio 2010, è possibile ammirare anche la copia presente ad Acireale.

Bibliografia: Trasmissione televisiva Voyager ed articoli di don Luigi

Fossati.

|